PRIDES EN FRANCE

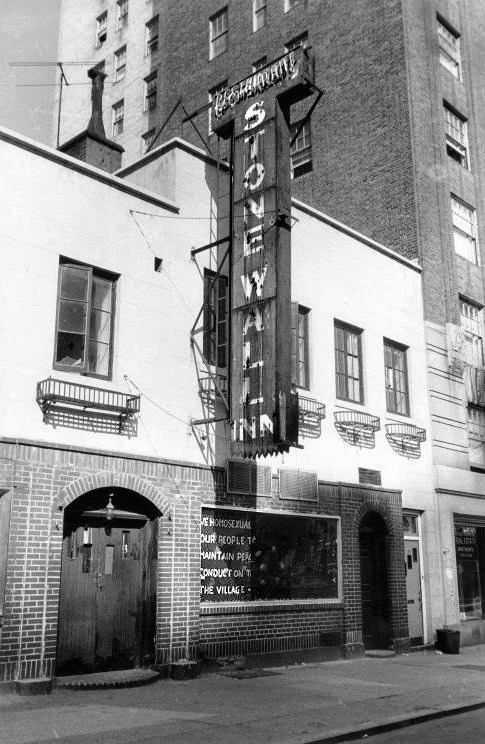

Les événements de Stonewall et le climat post-mai 68 vont mobiliser les LGBT en France aussi.

En 1971, à Paris, cinq cents homosexuels participent pour la première fois, à l’initiative du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) et au côté du MLF (Mouvement de Libération de la femme), à la manifestation du 1er mai et cela malgré des réactions homophobes de certains syndicats. Ils rééditerons cette participation pendant plusieurs années.

C’est en juin 1977 , toujours à Paris, à l’initiative du Groupe de libération homosexuel (GLH) et du MLF, que 400 personnes défilent de manière derrière le mot d’ordre « Phallocratie, moralité, virilité, y’en a marre ». C’est sans aucun doute la première gay pride en France. Il y aura à nouveau des manifestations en 1979 et en 1980 à l’appel du Comité d’Urgence Anti-Répression Homosexuelle (CUARH), contre « les discriminations anti-homosexuelles », avec à chaque fois environ un millier de manifestants.

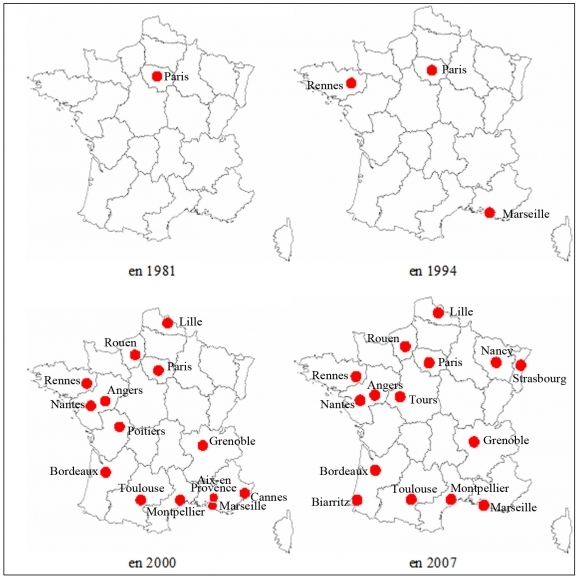

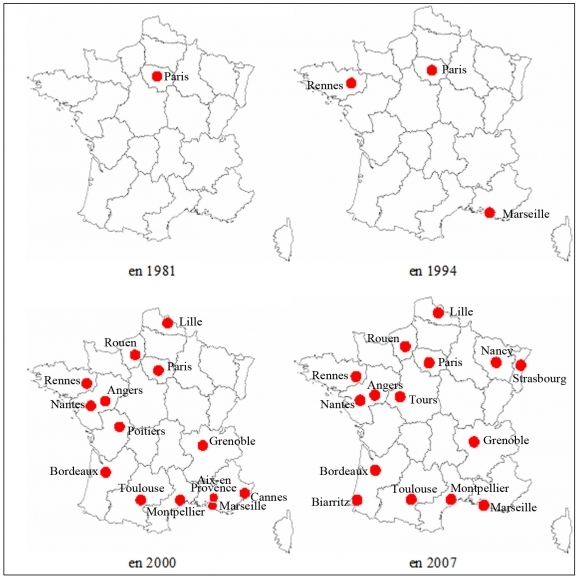

En 1981 le défilé se déroule en avril, à quelques jours de l’élection présidentielle : 10 000 personnes y prennent part et le candidat et futur Président de la République F Mitterrand s’engage à dépénaliser l’homosexualité en France, promesse qu’il honorera en 1982.

Dans les années qui suivent la gay pride voit la mobilisation reculer : Le CUARH a éclaté et les associations sont divisées et la marche devient à partir de 1986 et jusqu’aux années 90 une manifestation festive et commerciale ; et cela alors même que le sida est à la une de l’actualité depuis quelques temps. En juin 1989, les participants effectuent pour la première fois un die inà l’initiative d’Act Up Paris Mais le nombre de participants à marche parisienne ne cesse de décliner tombant même à 1500 participants en 1990.

Les années 90 vont cependant être marquées par un renouveau militant. En 1991, un collectif « Gaypride » est formé avec des associations, des commerces et la presse. Objectif : redynamiser la manifestation et la rendre visible. Résultat : 6000 personnes se rassemblent en 1991. Pour la première fois aussi, une association qui n’est pas spécifiquement LGBT appelle à participer à la marche : la Ligue des droits de l’homme.

En 1993, 10000 personnes battent à nouveau le pavé parisien. En ligne de mire : la lutte contre le sida avec le slogan « C’est peut-être ma dernière Gay Pride » () et le contrat d’union civile (notre futur PaCS).

1994 voit l'arrivée des défilés en régions : Rennes et Marseille connaissent leur première marche. On parle alors de « Lesbian & Gay Pride » et non plus uniquement de « Gay Pride ».

1995 constitue une nouvelle étape : de nouvelles villes françaises accueillent une marche (Toulouse, Nantes et Montpellier), la marche parisienne remporte un vif succès avec 80 000 manifestants et la couverture médiatique commence à être importante à l'échelle nationale.

1996 marque le début de l’utilisation des trithérapies. On meurt moins vite du sida. Etdans le même temps de nouvelles villes organisent des marches : Lyon, Lille, Bordeaux, Grenoble, Cannes, Aix-en-Provence. En 2000 ce sera le tour de Rouen, Angers, Biarritz ? , Poitiers ; en 2001 : Caen, Strasbourg.

En 1997, Paris accueille l'Europride : une foule immense de 300 000 participants venus de l'Europe entière défilent jusqu'à la place de la Bastille.

Depuis les années 2000 les marches continuent à rassembler beaucoup de monde. En 2001 le terme « Marche des fiertés » apparaît. Peu à peu l'appellation Gaypride disparaît au profit de « Marche des fiertés », voire tout simplement « Pride » .